こんにちは!

これまでサッカー関連の本をこちらで紹介させてもらっていました。

ただ僕が普段読んでいる本のすべてがサッカー関連本ではなくその他のジャンルの本も読んでいます。(読むスピードは遅いのですが…)

そんな中で最近読んだ本ですごく良いものがあったので、紹介したいと思います。

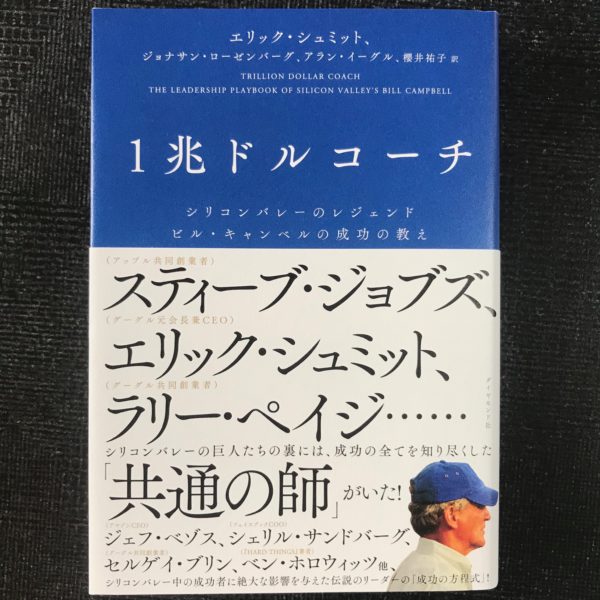

今回紹介するのはこちらの一冊です。

ビル・キャンベルという人物をご存知でしょうか?

僕は知りませんでした…(すみません)

大学のフットボールのコーチから、ビジネスの世界にとびこみ、自らもCEOとなりながら、のちにアップル、グーグルなどシリコンバレーのテック企業のコーチを務めた人物です。

あのスティーブ・ジョブスと毎週肩を並べて散歩をするほどの親友であり、グーグル創業者でこの本の著者であるエリック・シュミットはじめ数多くの実業家のコーチングを行なったとのことです。

この本は彼が行なってきたコーチングを実際に受けた著者たちが、彼のコーチングを理論立ててまとめたものになります。

ビル・キャンベルという人物

まずはじめにこの本がすごく良いと思った理由ですが、

それは間違いなくビル・キャンベルという人物だと思います。

この本を読み進めていくうちに、ビルの人柄を知っていき、1度も会ったことがないのにも関わらず、このコーチのことを好きになってしまっている(好印象をもっている)自分がいました。

文章の中の想像の世界になってしまうので自分にとって都合の良い脚色がされてしまっているとは思いますが、

それでもこの人物と実際に関わった著者たちをはじめとした、本に登場する人たちの証言を読んでいくうちに、そのエピソードから何ともいえない心地良さを感じたのは事実です。

ここまで書いてますが、おそらく本の中の文章だけでは伝わらない、会った人にしか分からない温かさや心地よさがあるのだと感じました。

チームビルディング、人を導くとはなんぞか。

この本はビル・キャンベル本人が書いたものではありません。

ビルを師としてコーチングを受けてきた人々によって、ビルから受けた言葉や考えを理論的に(研究による裏付け)紹介されています。

それのほとんどが、会社はこう運営しろ、成功するためにこうしろ、この事業はこうしろといったこととは少し違ったアプローチになります。

主に組織やチームを取りまとめる立場にいる人(本ではマネジャーが多く登場します)へのコーチとしてビルは存在していたようです。

そのためこの本を読んでいくと分かると思いますが、組織を発展させる術(結果的にそうなっているのですが)よりもいかにチームをうまく進めていくのか。

チームを構成する「人」たちの力をいかに引き出すのかという視点が多いです。

そのため経営者のためのビジネスだけでなく、スポーツ指導者、管理職、チームリーダー、マネジャーなど幅広い方にとってためになる一冊ではないのかなと感じます。

特に印象的だったものをいくつかご紹介します。

リーダーにふさわしい人とは

本を読んでいる最中に良い言葉だ!と思い、上記のツイートをしました。

ビルはリーダーは人がつくると言っていたとこの本の中で書かれています。

「君がすぐれたマネジャーなら、部下が君をリーダーにしてくれる。リーダーをつくるのは君じゃない、部下なのだ」

すごく的を得た本質的な指摘だと思いました。

真のリーダーとはなるものではなく、つくられていくものであるということです。

もし何かの人の上のポジションにいる人や人をまとめる位置にいる人たちは、折にふれて、自分自身を見直すことが現在の自分の客観視することにも繋がることになるのだと勉強になりました。

人がすべて

「夜眠れなくなるほど気にかけたことはあるか?」

ビル・キャンベルのそれは部下のしあわと成功であったそうです。

「人がすべて」という原則をビルはとても大事にしていたと紹介されています。

ビルが行ってきたことが紹介されているのですが、その根本にあたる考え方はこれです。

会社やチームを構成するそこいる人たちがしあわせかどうなのかを常に気にしないといけない。

これは言葉だけだとよくある話なのですが、僕自身がなるほどと思ったのはビルが行っていたのはすべてこの部分といっても過言でないところです。

どの分野でもそうはいっても中々そこまで手が回らないし分かってはいるというのが現状であり、具体的にそれこそ本気でその部分について思考をめぐらせ、意識をしてはいないのではないのかなと思いました。

僕自身も指導者をしている中でこんなことは当たり前のことなのですが、

実際に自分の行動を見直してみると本当にそこまできちんとできているのか、こだわっているのか、実際に成果として現れているのかと反省点がたくさんあります。

選手や子供たちそれぞれのことを本気で考えているのか?

考えることができているのか?

チーム・ファースト

「チームがなければ何も成し遂げられない」

文字にすれば当たり前のことですがビルはこのことを知っていたと書かれていました。

それはそのチームに所属するものは、自分ではなくチームを優先して考えるようにしないといけない。それがないと何も成し遂げることができないという考えです。

またこの部分で紹介されているダーウィンの言葉があるのですが、

「成員の多くが高い愛着心と忠誠心、服従心、勇気、思いやりを持ち、つねに助け合い、全員のために自分を犠牲にする覚悟がある部族は、他の多くの部族に対して勝利を収める。これが自然淘汰である」

この言葉にもなるほどなとすごく感銘を受けました。

人を大事にすることを念頭に置きながらも、そのチームを構成する一人一人が誠実さ、グリット、共感力、そしてチーム・ファーストの姿勢を求めるといっていました。

「正しいプレーヤー」と本の中では表現されているのですが、いくら素晴らしい能力をもっている人であっても己の私利私欲を優先して考える者はそのチームにはいらない。

そのことを見極めることが大事なことであるともふれています。

googleほどの会社ならば、来る人のほとんどが優秀であって実績や肩書きを持った人が集まるのですが、チーム・ファーストの姿勢がないものは正しいプレーヤーではなく必要ないとの考えをビルは持っていました。

googleではそこで働く人たちにそれぞれ同僚たち同士にフィードバックをしていたこともすごく興味深かったです。(詳しくはぜひ本を読んでみて欲しいと思います)

まとめ

googleという会社(会社名はアルファベットですが)は、雰囲気が良くて働きやすい、世界中の人々がどこか憧れている会社であるということは、何となく知っていました。

アップルやアマゾンなど、当時では革新的な技術やアイデアをもって、事業を成功へと導いていく中で、会社をつくりそれをきちんと経営していくという部分において他の企業と違いありません。

会社経営において、そこに働く人たちを調整し、働く人たち一人一人に目を向けるということが結果として、その会社に大きなプラスとして返ってくるということが分かるような一冊でもあったように思います。

言うのは易しで、実際にはそんな簡単なことではなく、創業者たちによる部分もすごく大きいです。(本の中には「創業者を大事にしろ」という部分も出てきます。)

何が言いたいのかというと、

良い組織には、良い人材がいて、良い人材がいる組織には良いリーダーが生まれてくるということなのかなと思いました。

最初にもふれましたが、この本を読んでビル・キャンベルという人物のことがすごく好きになりました。

それはビルが行ってきたマネジャーやコーチとしての考え方やチームビルディング、経営ノウハウではなく、彼が接してきた人たちへ対する行動から感じられるその人柄です。

本当に人が好きであり、自分に関わる人を文字通り愛している部分なのかなと思います。

おそらくですが、ビルという人柄の人物でなければシリコンバレーに同じような成果はでなかったことでしょう。

そんな人柄をもった人間になりたいと思わせてくれる一冊でした。

ぜひみなさんも読んでみて欲しいと思います!

最後までありがとうございました!

コメント